Pourquoi l’énergie solaire est un levier stratégique pour la transition énergétique ?

Une production solaire abondante, loin d’être un problème

L’illusion de la surproduction

Chaque printemps, les prix de l’électricité chutent, voire deviennent négatifs. La cause ? Une forte production due à une disponibilité hydraulique importante (alimentée par la fonte des neiges et des pluies abondantes), au nucléaire post-hiver et à une hausse de la production solaire. En parallèle, la demande reste plus faible : le chauffage est arrêté et la climatisation n’a pas encore démarré.

Ces épisodes ponctuels sont interprétés comme un déséquilibre du système. Pourtant, cette vision est erronée : ces situations n’existent que parce que les énergies renouvelables ont un coût marginal nul. Le soleil, le vent ou l’eau sont gratuits, donnant aux énergies renouvelables un avantage compétitif face aux autres énergies, qui, elles, restent dépendantes du combustible (fioul, gaz, charbon, uranium).

Les bénéfices d’une offre excédentaire

Produire plus que nécessaire à certains moments n’est pas une hérésie, c’est une opportunité stratégique :

- réduction structurelle des prix pour les consommateurs : en faisant baisser les prix de gros de l’électricité, cela profite à l’ensemble des acteurs économiques.

- alimentation de nouveaux usages (mobilité électrique, chauffage décarboné, industrie),

- possibilité d’exporter l’électricité, renforçant la balance commerciale,

- soutien aux révolutions industrielles futures.

Il est donc cohérent, responsable et stratégique d’investir dans une production solaire abondante, même si elle devance temporairement la demande.

L’abondance d’électricité solaire : une solution, pas un excès

La France reste encore massivement dépendante aux énergies fossiles

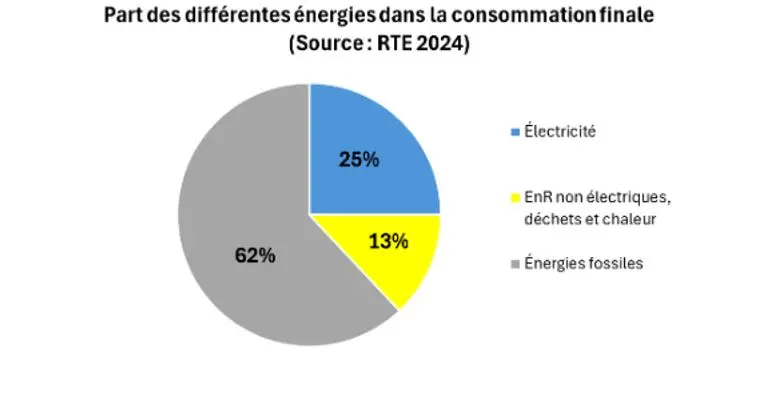

Aujourd’hui, 65 % de la consommation finale d’énergie en France provient du pétrole, du gaz et du charbon. Dans ce contexte, parler d’« excès » de production d’électricité renouvelable est un contresens.

Ce que certains appellent un excès est en réalité une alternative qui commence à émerger. Même si, certains jours, la production d’énergie solaire dépasse les besoins électriques immédiats, ces moments restent marginaux (5 à 10 % de l’année).

Une stratégie gagnante par anticipation

En effet, la proportion d’usages électrifiés ne peut augmenter qu’avec une offre abondante et compétitive. C’est exactement ce qui s’est produit dans les années 1970–1990 : la France a anticipé avec une surcapacité hydraulique et nucléaire, qui a ensuite permis l’adaptation de la demande.

Aujourd’hui, il faut rejouer cette stratégie, en accélérant la conversion des usages fossiles vers l’électricité : chauffage, transports et industrie. L’énergie solaire ne produit pas trop : elle produit en avance, et cette avance est une chance à convertir.

Le solaire, partenaire idéal du nucléaire dans le mix électrique

Une complémentarité saisonnière précieuse

On oppose souvent solaire et nucléaire, mais cette opposition est infondée. Leur fonctionnement est complémentaire :

- Le nucléaire est optimisé pour l’hiver, période de forte demande en chauffage.

- Le solaire est naturellement plus productif en été, quand la demande est portée par la climatisation, l’irrigation ou encore le refroidissement industriel. Cela coïncide parfaitement avec la période de maintenance du nucléaire, permettant ainsi au solaire de prendre le relais.

Le photovoltaïque, vers une production de quasi-base

L’amélioration des panneaux solaires (efficience en hausse de 35 % à horizon 2035) rend possible une production quasi-continue en journée. En limitant volontairement l’injection à 50 % de la capacité, le facteur de charge peut atteindre près de 75 %, ce qui est comparable à celui du nucléaire à certaines heures. Cette limitation entraîne des pertes d’énergie minimes, principalement au printemps, période où la production est déjà excédentaire. Grâce à cette optimisation, l’intermittence du solaire devient largement maîtrisée et ne constitue plus un frein à son intégration dans le mix électrique.

L’effet du stockage : un solaire pilotable

Grâce au stockage par batteries, l’énergie solaire photovoltaïque devient pilotable, capable de :

- gérer les pics de consommation,

- amortir les fluctuations,

- assurer une disponibilité maximale sur les plages critiques, notamment en soirée.

Grâce à une exceptionnelle complémentarité saisonnière, le duo nucléaire-solaire devient un atout stratégique, et non un frein.

Conclusion : un cap à tenir pour un avenir énergétique durable

Plutôt que de ralentir le développement de l’énergie solaire, il faut accélérer son intégration dans notre stratégie énergétique. C’est une énergie propre, locale, compétitive, et surtout préparée pour les usages de demain.

Loin des idées reçues, le solaire :

- Ne produit pas trop, il anticipe ;

- Ne concurrence pas le nucléaire, il le complète ;

- Ne crée pas de déséquilibre, il en résout.

La transition énergétique ne pourra réussir sans une production d’énergie solaire forte et continue, alliée au nucléaire dans un mix électrique cohérent et souverain.

>> À lire : L'énergie solaire photovoltaïque, un levier pour l’autonomie énergétique

-

-

.webp)

.webp)